Dialekt in Geilenkirchen NRW

Die Zuordnung unserer Mundart zu einer bestimmten Region ist durch mehrere regionale Neuordnungen schwierig. Bei der Aufteilung des Landes nach derrömischen Epoche gehörte ein Teil zu Jülich-Köln und der andere zu Lüttich. Geilenkirchen lag am Grenzflüsschen Wurm genau an der Trennlinie.

Hinzu kommen sprachliche Einflüsse durch Besatzungszeiten. Nachdem Napoleon das Rheinland annektiert hatte, wurden gemäß der üblichen Verwaltungsgliederung Departments und Kantone gebildet. Geilenkirchen stand von 1794 bis 1814 unter französischer Herrschaft imDépartement de la Roer. Aus dieser Epoche stammen die viele Begriffe französischen Ursprungs in unserem Dialekt: Fourchette = Gabel, Parapluie = Regenschirm, Trottoir = Bürgersteig, ...

Hinzu kommen sprachliche Einflüsse durch Besatzungszeiten. Nachdem Napoleon das Rheinland annektiert hatte, wurden gemäß der üblichen Verwaltungsgliederung Departments und Kantone gebildet. Geilenkirchen stand von 1794 bis 1814 unter französischer Herrschaft imDépartement de la Roer. Aus dieser Epoche stammen die viele Begriffe französischen Ursprungs in unserem Dialekt: Fourchette = Gabel, Parapluie = Regenschirm, Trottoir = Bürgersteig, ...

Es ist interessant, herauszufinden, wie Fremde unseren Dialekt charakterisieren. Der Klang unserer Mundart vermittelt ein bestimmtes Gefühl und verleitet dazu, Aussagen über die Person treffen, welche diese Sprache spricht. Die weichen, etwas gezogenen Wortendungen bei der Betonung stellen sofort eine Verbindung zur Sprache der Rheinländer her. Für andere klingt unser "Plattdeutsch" mit einer Anlehnung an westfriesische Sprachen beinahe wie Niederländisch.

Wie viele Wörter hat unser Dialekt?

Einfacher lässt sich die Frage beantworten, wie viele Wörter in einem Wörterbuch stehen: die 28. Auflage des Rechtschreibdudens enthält rund 148 000 Stichwörter (Grundformen). Das Deutsche Wörterbuch (1852-1971) von Jacob und Wilhelm Grimm kommt auf etwa 450 000 Stichwörter.Unser Dialekt hat mit Sicherheit weniger Wörter, weil nicht im selben Maße Nomen wie "Bahnhofsvorsteheruniform" erzeugt werden, sondern die Beschreibung in mehrere Nomen aufteilt: "Die Uniform des Bahnhofsvorstehers."

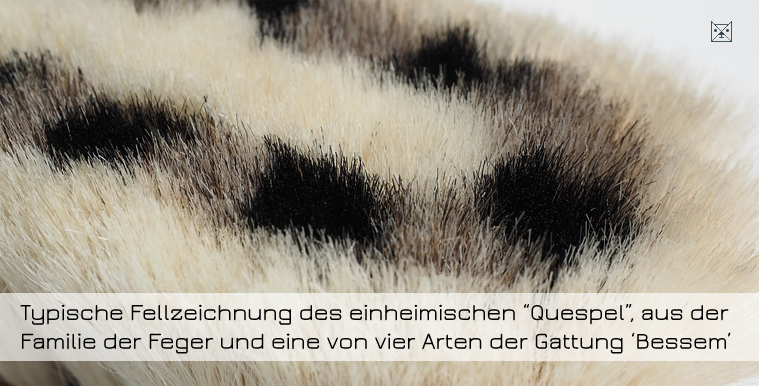

Ques-pel - Handfeger

"Quespel", sagte Oma, wenn sie den Handfeger meinte. Den Begriff findet man auch im plattdeutschen Wörterbuch für die Region Aachen - Geilenkirchen.Ein Handfeger (Handbesen, Kehrbesen) ist ein Gebrauchsgegenstand, mit dem der zuvor mit einem Besen durch Fegen zusammengebrachte Kehricht (Schmutz und Abfall) auf die Kehrschaufel (Kehrblech) verbracht wird.

Klatsch-ki-es - Quark

"Klatschkies". Der este Wortteil bedeutet wohl "klatsch" der zweite "Käse".Quark, in Östereich und Südostdeutschland 'Topfen', in Ostdeutschland auch 'Weißkäse', ist ein Milchprodukt als eine weiche bis krümelige Masse. Grundsätzlich zählt Speisequark zu den Frischkäsesorten.

Schprööt - Gießkanne

Eine Gießkanne ist ein Gefäß zur Bewässerung von Pflanzen. Wasser soll mit diesem Gerät in gewünschter Dosierung, zielgenau oder gleichmäßig verteilt werden. In Österreich nennt man sie auch Sprenger / Spritzkrug und in der Schweiz Spritzkanne. Hein aus Geilenkirchen sagt ganz einfach "Schprööt". Sein Schwager Jupp, seines Zeichens Inschenöhr, nennt dieses nützliche Utensil für Gärtner "Wasserbehälter, mit Ausguss und Brausekopf, zur künstlichen Beregnung".

Klom-mel

Nicht vollkommenes Gerät oder Gegenstand (auch Mehrzahl). Es handelt sich um fehlerhaften, mangelhaften, kaum noch verwendbaren Kram (unnützes Zeug).Der Begriff wird auch zur Beschreibung einer verfahrenen Situation benutzt, im Sinne von "so ein Mist".

Demnächst mehr ...

Rubrik Übersicht

Intro Überblick

Zahlen Fakten Kommentare

Stadtwappen Geilenkirchen

Stadtbezirke Gemeinden

Stadtverwaltung

Wetter Klima

Geologie

Flüsschen Wurm

geografische Lage

Geschichte

2. Weltkrieg

Kfz-Kennzeichen

Kreisverwaltung

Kreis Heinsberg

Bundesland NRW

unser Dialekt

Einrichtungen Behörden

Home

Datenschutz

Schlagwort A - Z

nach oben

Schritt zurück

Sitemap

Startseite Portal

Webmaster

Kaffeepause

Keywords:

Geilenkirchen

Dialekt

Plattdeutsch

Mundart

Süd-Niederfränkisch

Limburgisch-Deutsch

Rheinland

Rheinländer

Plattdeutsch

westfriesisch

Sprache

Niederländisch

Quespel

Schprööt

Klommel

Kreis Heinsberg

Niederrhein